行业关注【中国复合地层盾构发展的原点,盾构跨越式发展的起点】广州轨道交通盾构技术研究所——勇担使命、砥砺前行、庚续创新、领航时代

近日,中国岩石力学与工程学会工程实例专业委员会发布文章《中国复合地层盾构发展的原点,盾构跨越式发展的起点》,讲述广州轨道交通盾构技术研究所“勇担使命、砥砺前行、庚续创新、领航时代”的发展故事。

文中提到,在盾构法施工波澜壮阔的发展史中,华隧建设盾构技术团队研发的【泥水~土压双模盾构】【超大直径泥水+TBM双模盾构】为行业贡献了智慧,留下了浓墨重彩的一笔。

一起来了解!

以下为《【中国复合地层盾构发展的原点,盾构跨越式发展的起点】广州轨道交通盾构技术研究所——勇担使命、砥砺前行、庚续创新、领航时代》原文

一、概述

广州,作为中国最早应用复合地层盾构技术的城市,勇立潮头,盾构技术创新一直走在前沿,引领行业发展。

上世纪90年代初,中国既没有在复合地层中的盾构施工经验,也没有国产化的先进盾构机设备,更没有复合地层盾构施工技术理论。面对挑战,广州地铁率先在一号线引进日本的盾构设备和承包商、法国的咨询团队及其高精度的管片生产技术,攻坚克难,终于在富水复合地层中尝试应用盾构工法,建成了优质隧道。

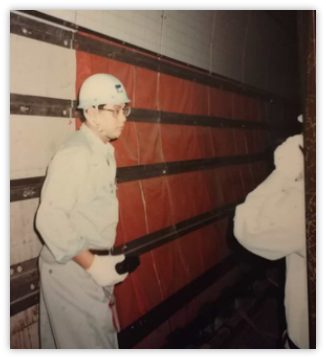

1995年广州地铁委派竺维彬等盾构处技术人员赴法国、日本等国学习、考察

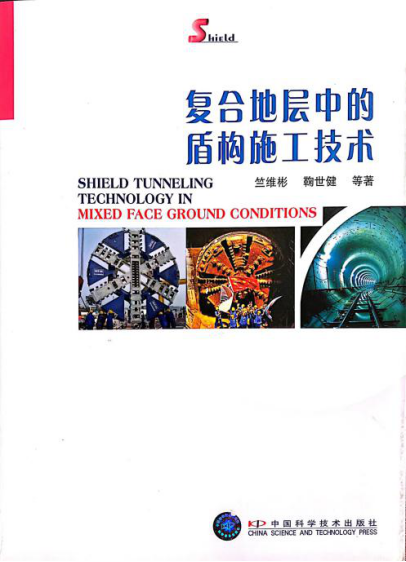

之后,在吸收、消化、应用国外盾构技术的同时,通过大规模实践,不断总结、自主创新,竺维彬、鞠世健等专家提出和定义了一系列复合地层盾构施工技术的新概念、新观点、新方法,如泥饼、喷涌、滞排等,创立了复合地层盾构施工技术理论体系,其核心原则是“地质是基础、盾构是关键、人(管理)是根本”,并于2006年出版了《复合地层中的盾构施工技术》,填补了国际空白。以此为基础,随后近20年,一系列原创性科研成果进一步拓宽了盾构工法的地质适应性:❶推动了盾构工法的广泛应用;❷促进了盾构机的逐步国产化;❸开创了业主培训国内承包商的先河,中铁、中铁建大批专业施工人员从广州走向全国,并为我国复合地层和超大直径盾构的发展奠定了坚实的施工技术基础。

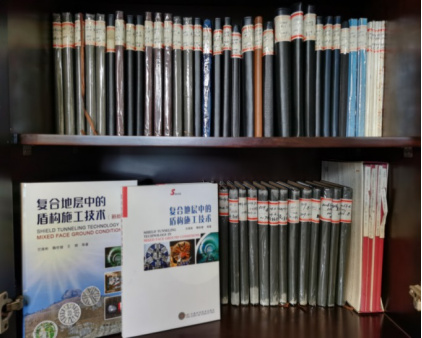

2006年出版国际首部《复合地层中的盾构施工技术》专著

国内最早引进盾构产业

目前,中国的盾构工法不仅为地铁建设提供了重要支撑,而且已成为公路、铁路、电力、城市管廊等隧道建设的主导工法。21世纪初,我国只有10来台全进口盾构机,现在已有5000余台,其中80%以上国产,数量也占世界80%以上,每年建成的盾构隧道超过1000公里。无疑是世界第一盾构大国。并且,随着我国在特别复杂地质和主轴承制造等方面技术的不断创新突破,也必将成为盾构强国。

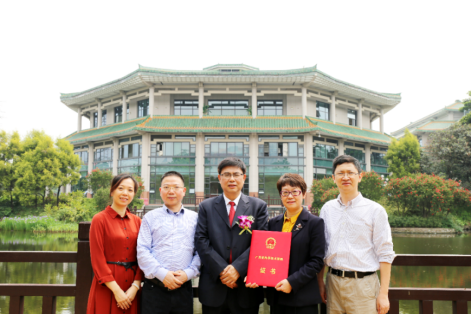

原创性的盾构科研项目多次获广东省科技进步一等奖

二、广州地铁盾构技术发展史暨广州轨道交通盾构技术研究所发展历程

上世纪50~60年代,广州这座具有2200多年历史的名城,被一些专家判定为是难以建成地铁的城市。究其原因,主要在于地下极其复杂的号称“地质博物馆”的地质条件和地上密集的珠江河网水系,以及密集的老旧建筑物。

几经波折,市委市政府最终大胆决策,1993年12月28日,广州地铁一号线终于正式动工。

广州地铁一号线“腾龙号”盾构命名暨开工典礼

针对广州极为复杂的地质条件,广州地铁第一代领导邵云平、陈清泉、陈韶章、王文斌、鞠世健等,以及北京、上海等地的中国盾构技术先辈,如中国工程院施仲衡院士、上海地铁王振信总工、北京交通大学张弥教授等针对广州地铁一号线是否采用盾构工法施工,论证历时半年之久。

专家们之所以这么慎重,就是考虑到在广州这种特殊施工环境下盾构技术应用的复杂性和难度。经过一系列调研、考察和论证后,广州地铁做出一个开创性的决定:在广州地质、地面环境最复杂和商贸最发达的地段(规避大规模拆迁)——黄沙至烈士陵园6个区间采用盾构工法!1994年,广州地铁在一号线建设时,率先从国外引进3台复合盾构机,这是我国首次在复合地层中使用盾构技术的实例。

广州地铁一号线盾构工程国际招标合同签订

启动之初,广州地铁建设可以说是“四无”:无钱、无人、无技术、无经验。

面对挑战,立足长远,广州地铁果断决策:继续聘请国内著名专家施仲衡院士、王振信总等顾问;强化盾构工程管理队伍,通过一号线的一线锻炼,培养出掌握复合地层先进盾构技术的人才。人才是第一资源!为此,在市委市政府的大力支持下,广州地铁打破人员聘用条条框框的传统限制,不拘一格面向全国招纳人才。

1994年,广州地铁成立了监理总部“盾构处”,任命从美国访学归来的鞠世健为处长,并且像国际招标一样,面向全国公开招聘了十余位有志青年。竺维彬等就是在此背景下“入伍”中国复合地层盾构“拓荒”团队。

1995年,盾构处成立不久,广州地铁即委派上述专业人员前往法国实习3个月和到日本进行调研。期间,他们时刻牢记领导的重托,一定要把世界上最先进的盾构技术学回来,同时也十分珍惜来之不易的平台和机会,在法国3个月时间全身心投入到一线,白天在工地,晚上进行总结、分析和记录,即使在圣诞节假期,依然在巴黎、里尔的地铁线路上逐个考察车站的结构和建筑设计。1996年刚回国,便一头扎进盾构施工现场,继续全天候、全过程跟踪和参与日方公司的精细化方案和施工管理,以及法国咨询公司严格依据FIDIK(菲迪克)条款进行的咨询监理,边工作、边学习、边吸收消化,迅速掌握关键技术、合同管理等。

深入一线盾构机土仓内

当然,地下工程本身有风险,更何况破天荒在广州最繁忙的中山路~华贵路~长寿路地下进行施工,期间日本公司也遇到两次大的塌陷,以及进出洞始发/到达、联络通道施工险情。历经艰辛,终于实现了在复合地层中成功应用盾构工法,以高质量管片和拼装结构修建完成8公里多长的隧道,用事实证明了盾构工法能够适应广州极其复杂的复合地层,并且优于传统工法,从此拉开了我国复合地层盾构法施工隧道的序幕,点燃了“星星之火”。

通过理论学习和近3年一号线现场深度融合、摸爬滚打的艰苦实践,盾构处的同志已基本掌握了盾构施工流程、工程风险控制技术和管理办法,以竺维彬为代表的盾构处常驻现场的10多位同志便有幸成为“星星之火、燎原大地”的“种子”!

广州地铁最早的盾构监理团队

2007年,为了迎亚运,广州地铁6条线同期建设,面对近百台次盾构施工风险控制挑战及其工法推广,在时任分管建设的广州地铁副总经理竺维彬的倡导下,“广州地铁盾构技术研究所”正式成立。建立的宗旨是:服务工程一线,解决工程难题,推动我国盾构行业技术进步。机构设置在广州轨道交通建设监理有限公司(当时为广州地铁设计院下属子公司,现更名为广州地铁工程咨询有限公司),班底包括广州地铁原盾构处、监理公司、设计院等盾构技术人员。

2019年盾研所更名揭牌仪式

2019年,“广州地铁盾构技术研究所”更名为“广州轨道交通盾构技术研究所”(以下简称盾研所),并建立了“研究所专家库”,邀请施仲衡、王振信、钱七虎等7位来自中国工程院、中国科学院的院士,以及行业先辈领衔专家顾问团队,来自国内外盾构工程行业的建设、设计、勘察、监理、施工、制造、高校、科研院所等单位的219名行业精英担任专家库专家。随着行业的发展,现在盾研所的顾问、专家已超过400人。

广州轨道交通盾构技术研究所专家库成立大会

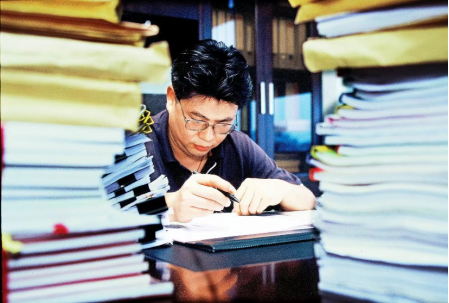

回顾广州地铁的发展历程,历任主要领导卢光霖、丁建隆、刘智成等,始终秉承对工程技术的开放态度和策略,以及竺维彬等一线建设管理者们在盾构新技术方面的艰辛实践、原始创新和无私奉献、授业解惑,促进了中国盾构施工队伍的迅速成长和壮大;同时,通过广州地铁近千台次和超千公里的大规模工程实践,技术领军人物发扬工匠精神,著书立说,又促使中国的盾构技术专家和精英,似雨后春笋般人才辈出;再实践、再挑战、再创新,新观点、新工艺、新技术不断“破土”,直哺一线。……通过先行者似“种子”在地下默默地孕育,又似地上的“星星之火”几十年如一日艰辛地传播,盾构工法已成为我国隧道建设的主导工法,盾构机产业也随之走向世界,走进工法的发明地——欧洲。

授业解惑 无私奉献

著书立说

部分工作日记

部分著作

传播前沿超大直径盾构施工技术

盾研所的专家们始终以问题为导向,面向世界前沿技术,深入一线,奉献智慧,引领行业发展。无论是泥水~土压双模盾构概念的提出(2000年),还是全球第一台并联式双模盾构的研制和成功应用(2012年),再到三模盾构/TBM的研制和应用(2018年),以及正在施工的超大直径泥水+TBM双模盾构(华隧,圭峰山隧道)等等,都源自于这个充满智慧、深入实践、勇于担当、无私奉献、追求卓越的专家团队!

三、同仁共勉

随着中国城市轨道交通、铁路、公路、水利与地下管廊、地下空间开发等领域的大规模建设,盾构法施工已得到越来越广泛的应用,盾构工程逐渐向大直径、大埋深、长距离复合地层盾构、多模盾构和异型盾构方向发展。广州轨道交通盾构技术研究所将不忘初心、赓续创新,继续注重行业前沿难题研究、技术沉淀,积极参与行业规范编写、标准制定,广泛开展盾构工程信息交流、学术研讨、人才培训、技术咨询、科技创新等活动,为建设更加安全、更具品质的盾构工程,更好地推动盾构事业高质量发展作出新的更大贡献!

专家同仁们:革命尚未成功,同志仍需努力!

当看到川藏铁路、滇中引水、大瑞铁路等国家重点工程推进困难,管理人员奋力解决难题、一线工人竭尽辛劳的场景时,深感盾研所的使命未完,还需持之以恒的以问题和目标为导向,深入实践,不断积累、融合创新,为中国成为盾构强国作出新的更大贡献!

来源:中岩学工程实例

编辑:党群工作部

欢迎关注

华隧建设

视频号

推荐阅读

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。