又一冷门神作出炉,“主角”名气享誉国际?网友:不可能打低分!

在繁忙的一年四季,我们也需要偶尔停下脚步,留意窗外的冬去春来。

——女同事说

#

点赞、在看,顺便★标俺们

四舍五入做新东方精神股东!

后天就要高考了,我们特地拍了一支片子,邀请“鸡哔”“鸭力”两位大咖坐镇,在这个万众瞩目的时刻,给全体高三生上个“高分BUFF”——

今天又赶上二十四节气之一的“芒种”,也在这里祝所有的高考学子,寒来暑往,一举高“种”!

言归正传,提起二十四节气,想必大家都不陌生。

“惊蛰时,不甘沉睡的愿望破土而出,东方节气流转,千里万里如纽带,用希望,把山河相连……”

前段时间,新一季浪姐就因“二十四节气”主题引起了全网的关注。

在“浪姐”前,二十四节气这股“中国风”早就开始流行。

2022年“立春”当天,在北京冬奥会开幕式直播上登场的“节气”更是“惊艳四座”,向全世界展示了一波什么叫做“最中国的倒计时”!

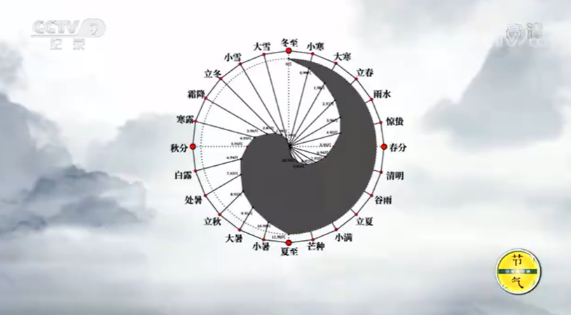

二十四节气,既有“国际范” 又能“接地气”。

在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。

在生活中,许多民间的谚语和歌谣都与节气相关,告诉着我们该吃什么,该做什么,指引着我们该如何顺应时节的变化而进行生产生活。

它既是经验而来的科学,又是特别家常的文化。

当二十四节气遇上镜头和解说词,便成了这部入选2023年央视优秀作品推荐榜的纪录片——《节气:四季的交响》。

01

节气的色彩

乍暖乍寒,四季变化,人们将这种对气候冷热的感知用颜色表达出来。

“绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦。

碧纱窗下水沈烟,棋声惊昼眠。”

苏轼的这首词,形容的就是初夏的美好景致。“绿槐”、“碧纱”,两种颜色的交叠,将人们带进那个白昼渐长,天气明媚而透着微凉的时节。

万物在四季中生长、变化,在二十四个节气中,各有颜色。

春季,不论是“立春”时的新芽懵懂,还是“谷雨”时的柳絮飞扬,或许都比不上“清明”最有色彩感。

古时的《农桑通决》里记载到:

“清明时节,桐始华,

田鼠化鴽(rú),虹始见。”

说的就是在这个节气里,白桐花会悄然盛开,新生的鸟儿已经学会飞翔,开始成群结队飞向天空,彩虹在春雨和阳光的配合之下,渐渐显露出她曼妙的身影。

在这个节气里,中国人都会在“清明节”怀念逝去的亲人,祭奠祖先,也正是在这个令人伤怀的季节,春回大地,以它最美好的色彩抚慰人间。

夏季,比起春天的“乱花渐欲迷人眼”,它的色彩似乎有些单调。统一的绿色基调,是植物们一年中生命力最旺盛的时刻。

沐浴着充分的阳光和雨水,它们长得更加郁郁葱葱,于是,古人便描绘出“小满”里的第一候——“苦菜秀”,这时候摘的野菜,根茎水灵,叶片肥厚,或煲或炒或煮,都是美味。

进入夏末,大地存蓄了一整个季节的阳光,在“大暑”时节,才全部释放出来,因此,“大暑”顾名思义,是一年中最热的时候。

热浪滚滚而来,惹得人们心神不宁、昏昏欲睡,但却给自然带来了惊喜。

“腐草为萤”,便是夏天的一片碧绿中最亮眼的点缀。

由于那时的科学发展有限,古人将这种会发光的虫子视为腐败草木的重生,在二十四节气的自然观里,世间万物都是可以互相转化的。

“化腐朽为神奇”不仅是自然的力量,更是万物生存所遵循的规律。

在二十四节气里的中国传统色远不止这些。

“白露”时是“凝脂色”,是清晨露珠的晶莹剔透;“寒露”时是“翠涛色”,让人联想到雾气掩映中静默的松柏、还有“立冬”时的“绢纨色”和“姜黄色”,让人想起外婆家中经常燃着热气的小火炉……

人们从节气变换里感受色彩,又用色彩为节气赋予丰富的意义和感情。

02

节气中的气味

嗅觉,比起视觉的具象,似乎更多了几分感性。

环境中的气息微弱的变化,都会改变着人们的此刻的思绪与心情。

中国人最熟悉的东方嗅觉体验,源于二十四个节气中不同气味的变换。

春天的气味,是湿润的泥土香。

二月份是节气中的“雨水”时节。在这时,第一场春雨将会降临,当绵绵细雨播撒到快要干裂的土地上时,其貌不扬的泥土就会散发出一种芬芳。

夏天的气味,是瓜果飘香。

“梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。”

诗人杨万里在初夏午后,留下了他对夏日气味的巧思。

不仅是酸甜的梅子,还有冰镇的西瓜,嫩滑的荔枝,交叠在空气中的果香像是初夏的午睡一般具有诱惑力。

冬日的气味很淡很淡,有种不可名状的清冷。

在雪里你能闻到,在枯草里也能闻到,甚至在燃着的火炉子里也能闻到。它忽远忽近,无处遁形,仅只是冬的气味,就足以让人觉得感到身寒。

秋的气味,讲究一种反差。

记忆中的秋,眼前是萧瑟的,但鼻息之间却是甜美的。

“处暑”一过,夏天的余热渐渐消弭了它的力量。“白露”之后,“鸿雁来、玄鸟归”,万物慢慢地感受到秋天的寒意。

到了“秋分”,天气已经完全凉了下来,秋风吹散了云层,露出了又高又远的天空,到了夜晚,月亮愈发皎洁明亮。

“春花秋月”是一年中不可多得的良辰美景。

秋来祭月的习惯也延续至今,在古代,“秋分”这天要祭祀月亮神,祈求她保佑来年风调雨顺。

现在,祭祀的活动逐渐在民间演化为赏月、颂月,但依旧寄托着人们渴望美好生活的愿景。

“秋分”前后,便是“中秋节”。“月是中秋明”,中国人都知道,八月十五的月亮最明最圆。

吃月饼,是中秋节必备的节目。月饼的来历,最早可追溯到南宋,那时的月饼还只是一种小小的点心,到了明代,中秋节吃月饼的习俗几乎传遍全国。

直到今天,中秋节吃月饼是中国人的约定俗成。凉爽的秋日,因为有了月饼,而多了几分酥香甜腻。

除了月饼的甜,还有一种甜味占据了秋天。

在每个人的脑海中,一定会有这么一个时刻:走在路上,突然闻到风中裹挟着桂花的香气,从这一刻起,人们就知道,秋天来了。

丹桂飘香,这个词语是秋天的专属。“秋分”时节,桂花簇拥着成团绽放。桂花的香味十分特殊,它既有花蜜的甜,但却显得清新空灵。

天气的凉爽,中和了桂花的甜蜜,最终形成了这股清幽的香。鼻子连着口和心,人们迫不及待地想把桂花的香味送入口中。

桂花糕也是秋天的专属,但接收这份“礼物”,需要人们对节气有着最快的反应速度。

“秋分”给许多地区带来降水和大风,人们要赶在桂花凋落之前完成采摘和晾晒,否则,桂花沾水,香气也会泯于雨中。

与时间赛跑,顺应节气,桂花糕才能顺利上桌。晾晒好的桂花与米粉混合,再放入屉子中蒸,米香与花香顺着热气弥漫到空中。

“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。”

此刻,再美的诗句或许也无法描绘这种惬意。

嗅觉连着人们视觉、触觉和听觉,也制造着一种专属的回忆。这些记忆,见证着人们的文化参与,也影响着华夏民族代代延续的传统习俗。

03

节气中的声音

为了配合人们的劳作和万物生长,节气发出了不同的音律。

战国时期的《吕氏春秋 季夏纪 音律》有言:

“日至则月钟其风,以生十二律。仲冬日短至,则生黄钟。季冬生大吕。孟春生太簇……天地之风气正,则十二律定矣。”

意思就是,当太阳运转到一定的位置,月亮就会聚集那个地方的风,十二音律便诞生了。冬至日到了,就会产生黄钟律。季冬日产生大吕律。孟春日产生太簇律。

作为一国丞相的吕不韦,也需要按照时令的提示,来指引着人们的劳作活动:

当黄钟律生的这个月份,动土之事要禁绝,藏东西的盖子要谨慎揭开,以便封固天地,否则,阳气便要泄露出去;而大吕律生的这个月份,旧年将尽,新年伊始,要让农民和土地修养生息,免除其他劳役……

四季轮换、万物运转之间,节气的音律像节拍器,平衡着天地间的植物、动物的生命的节奏。

“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”

“立春”时节一派细雨蒙蒙。小雨的淅淅沥沥的脆响,提醒着新芽赶紧破土。

一声“惊蛰”雷,唤醒了沉睡的万物,提醒蛰伏在地下的昆虫和动物开始走出洞穴生活,沉寂的树木开始开花,繁衍新的生命,一年一度春耕的脚步便从这里开始。

“小暑”时节听取蛙声一片,偶有蜻蜓低空飞行,预示着将有一场大雨前来平息夏日的燥热。

“秋分”已至,中国南北都迎来了秋收,半余年的辛苦转化成累累的果实,人们敲锣打鼓,共同庆贺这个丰收的季节。

“立冬”,是冬季的第一个节气,古人说冬,“终也,万物收藏。”许多动物开始进入冬眠,劳作了一年的人们,终于可以在此时节休养生息。

大地归为平静,但节气的声音不曾停歇,来自人间的欢声笑语占据了整个冬天。

冬季里,有全年以来最重要的节日和活动,是小孩们最期待的时节,也是老人们可以与子孙团圆的时节。

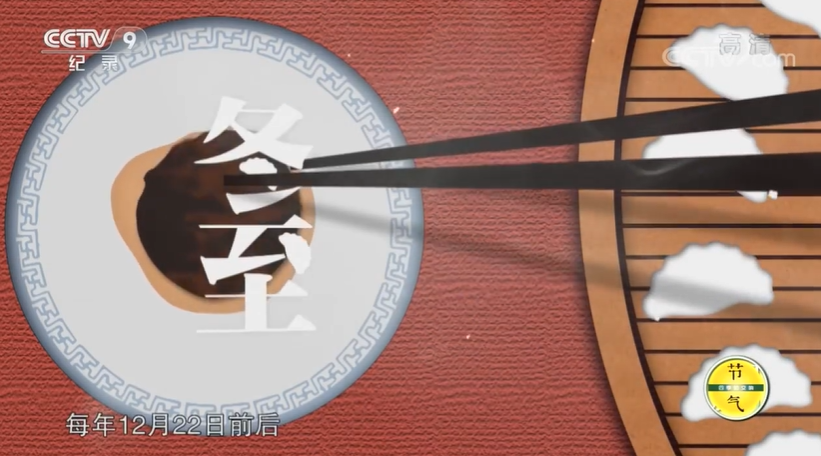

“冬至”在二十四节气中颇有份量,被称为“亚岁”和“小年”。

在外漂泊的人在这一天都要回到家中,在北方,一直有“冬至”包饺子的习俗,而在南方,也有“冬至”祭祖敬老的习惯。

过了腊月,人们又重新忙碌起来,准备年货,是这个月最重要的事。

家人团聚之时,美食也四方云集。长江流域的人们偏爱制作腊肉,猪肉、鸭肉、香肠,在盐和时间的催化之下,这些肉类能够长时间存放,也多了一种别样风味。

糯米泡水,再蒸熟,然后放到一个大大的石臼里,在湖北,邻里乡亲们齐聚在一起打糍粑的声音,堪比春节时的鞭炮。

孩子们最爱的麻糖,也在这个时节开始熬制。

“冬至”这天,白昼最短,黑夜最长。古人认为,这一天,阴气最重。在节气的安排里,人们聚在一起,用美食和欢声笑语,对抗这寒冷的季节。

跨过了“冬至”,白昼的时间就会越来越长,这预示着新生与希望即将到来。

节气里的声音,既是时间悄然溜走的声音,也是万物奋力生长的声音。

二十四节气以声音督促着人们劳作,但也总会找到一个值得纪念的日子,用相聚的欢声笑语,提醒着漂泊的人们归乡、归家。

早在商朝,人们就按照节气的指引来生活生产,在岁月的累积下,节气不断完善、精确,不仅指导着农耕活动,也塑造着民间的习俗文化。

如今,科学技术和工业化的生产已经超越节气:

冬有暖气,夏有空调,甚至连反季节的水果蔬菜都可以被轻松地培育出来。

二十四节气的指导作用不断被弱化,但它的文化价值却愈发凸显。

节气的色彩、气味和声音,它充满诗意的名称,包含自然美学的元素,仍然吸引着许多人追逐。

它以一种清新优雅的方式提示着人们,光阴流转,四季变换。

提示着住在城市中远离土地的人们,不要忘记人与自然的密切关联。

提示着人们一种平衡的生活节奏,在繁忙的一年四季,需要偶尔停下脚步,留意窗外的冬去春来。

留意生活里那些微小但却缤纷的色彩、气味与声音,留意这个世界的美好。

参考资料:纪录片《节气:四季的交响》(全文图片均来源于此)

每日互动

24个节气中

你最喜欢的是?

评论区告诉我8~

面对小朋友,新东方有编程、美术、机器人、科学等素质课程,也有口才、写字、脑力、故事表演等素养课程,还有游学营地喔;

面对高中生、大学生,有留学咨询、出国考试、大学四六级、考研、专升本、成人英语;

反正,我们提供全程体系化教育教学解决方案,只要是你想学的,我们都有(嘻~)

有需要欢迎点击下方小程序,将有专人和您联系解答~

//

更多好看的

“高考三天最好不要洗头”,大学生提出另类经验,网友:果然是过来人!

985大学担心学生替考不放端午假?大学生:替……烤羊肉串吗?

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。