5000月薪“野人”岗遭疯抢:带薪发疯有多爽?

星标关注猎聘公众号 探寻职场的另一种可能

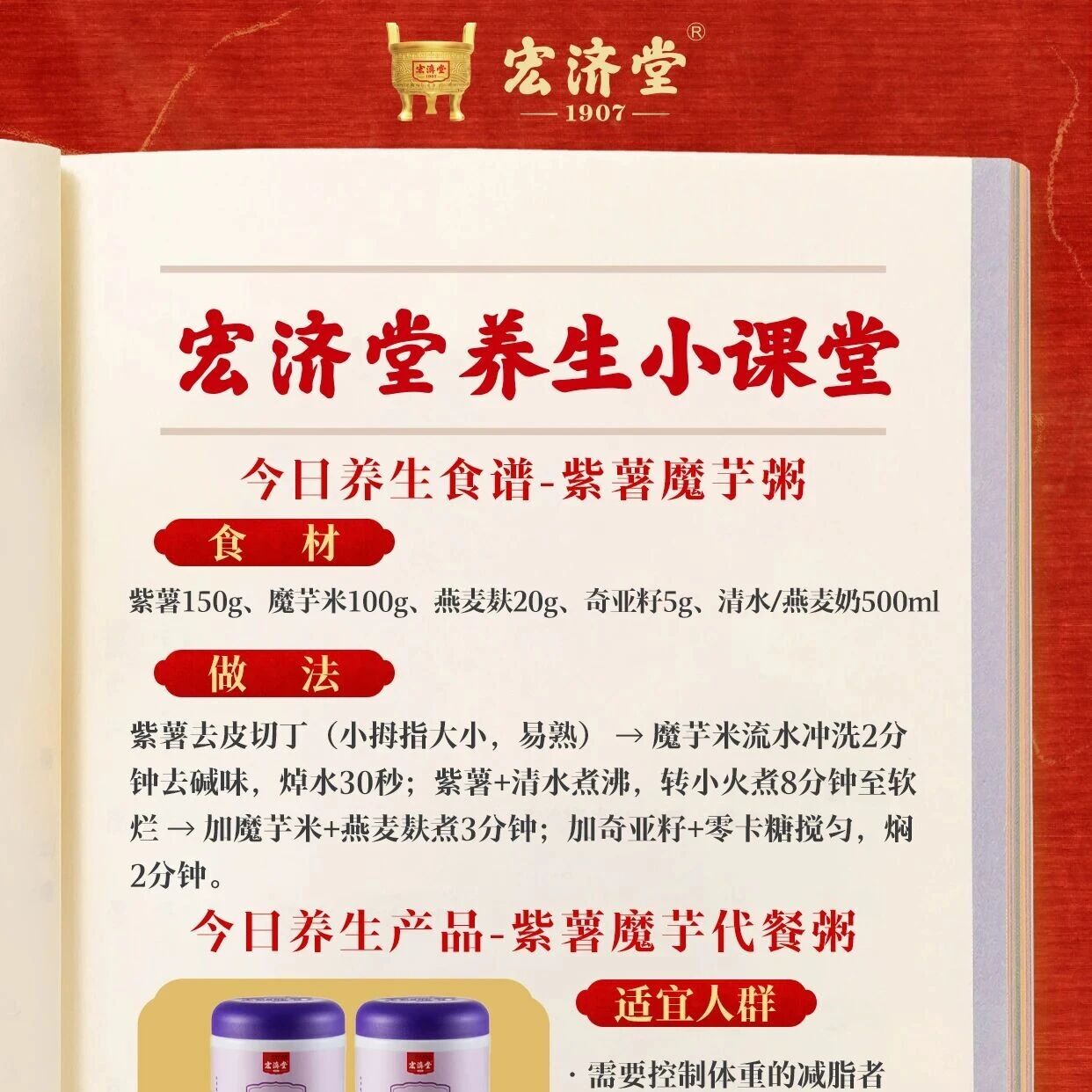

星标关注猎聘公众号 探寻职场的另一种可能近日,某社交平台一则在景区扮演“野人”的视频走红,视频博主称自己在辽宁本溪关山湖景区当野人工资一天200元,工作内容就是扮野人吓游客,甚至中午抢客人的午饭。

视频中,6名装扮成野人的人用手反复拍打嘴唇,发出“呜呜呜”的声音,并与游客进行各种互动。消息一出,便登上了热搜,不少网友还问起了报名方式。

(图源 抖音@不吃奶露拖)

本溪关山湖景区工作人员则称,“野人NPC”的招聘通告今年4月就发布了,短短一周就有接近一百人报名,最后录用了4名全职演员,目前景区野人演员已经招满,每个演员也都进行了严格训练。至于网传月薪5000元,确有其事,“但5000元的工资在我们这一块儿算是比较高的了。”

花式工作总是引人注目,难找工作和在格子间工作的朋友们或许都要疑惑:在景区当NPC的工作,如今已经现在成为“香饽饽”了吗?

景区NPC,带薪发疯

景区NPC今年确实火,从哈尔滨到开封王婆,文旅业似乎迎来了自己的“富贵”,相关的职业也走进公众视野。除了在景区里演“野人”,模仿动物、观察动物的岗位也搬上了市场。

年初,河北邯郸太行五指山景区就曾发布过招聘孙悟空扮演者的公告,扮演者除了需要吃东西,还要会模仿孙悟空的表演能力,与游客互动,并配合一些演出和直播。

而神农架景区的一则招聘信息则写着:招聘3名动物观察员。工作内容为观察和救助景区内的动物,并兼职数星星,工作周期3个月,月薪6000元。应聘者除了分享自己每天的观察情况,还要具备随时“网上冲浪”的能力。

清明上河园走红的小乞丐,其扮演者李金刚,今年38岁,在景区“做乞丐”已经12年了,这个岗位月薪约1万。不少人戏谑:这工种没有失业危机,越老越吃香,比铁饭碗都稳定,不用担心人际关系,工作内容自由发挥,想发疯就发疯,和吃不完的零食。

但是,要扮演好乞丐,对表演者本身也有一定要求。像没有接受过系统表演学习的李金刚,为了演好角色,试过几天不吃饭体会挨饿的感觉,还因此进过医院。而且有时候太入戏还会抢了主角的戏,还有游客信以为真,忍不住“路见不平”。

可见,听着很疯癫的工作岗位,背后的工作内容也和大多数岗位一样,对应聘者有相应的能力要求。

在注重升学的教育体系下,大多数人对非主流工作选项并不了解,教科书里根本没有提供过这些工作选项、专业选项有关的描述。

当各式稀奇古怪的工作映入眼帘,困在轨道里的人们和意外离开轨道的人们可能会看到人生更多的选项。但由于缺乏了解,可能多数人只是吃个瓜,将其看作是无奈之下的选择。

如同本溪关山湖的工作人员形容“野人”的工作岗位时的调调:“其实那些演员很辛苦。选择这份工作的演员大多是为生活所迫,景区每天大概有三到四场表演,每周五到周日还有夜场。”

在刻板认知里,大多数“为生活所迫”,所以只能选择非主流的工作。比如前几十年说的,因为考不上大学,所以才漂洋过海经商。因为在主流上升通道里无法找到自己的位置,所以才来到这里,这似乎就是大众对非白领、非大学培养出来的专业工种的认知。

但事实上真的这样吗?

如果从社会发展来看,商业机会往往诞生在那些尚没有词汇量去形容的领域里,也就是所谓的新兴行业。

或者可以这样理解:当一个工作角色还没有名字的时候,往往是最有机会的时候;但当它已经被灌上职业化名称时,就意味着这片海域已经被很多人看到,可以进入规范化、标准化的阶段。这个阶段依旧会有机会,但一定没有野蛮开荒的阶段更有可能性。

因此,当越来越多有意思的工种走进视野时,是否意味着更多的人有更多的选择?而这些可能看起来不那么主流的工作选项,是否能够帮助一些人打开思路或是脱下长衫?

工作的意义需要自己定义

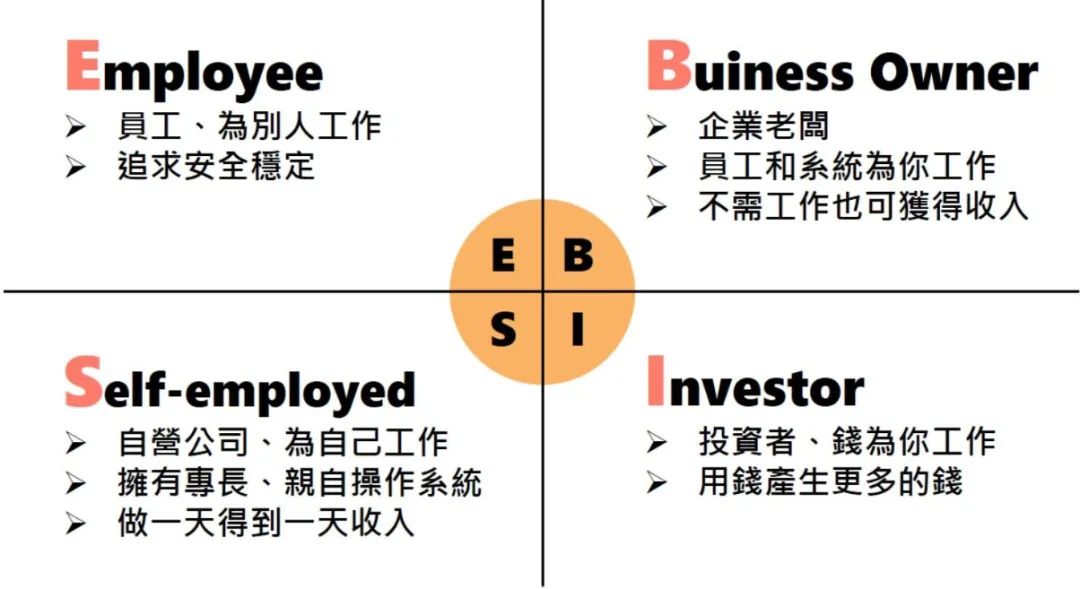

《有钱人和你不一样》一书里提到一个问题:为什么一个国家的九成人口,终其一生都会在现金流象限(ESBI)的左侧?

这名来自日本的作者认为,最重要的原因在于教育:学校教育只教授了左侧象限的活法,而对右侧象限着墨甚少,甚至完全没有涉及。我们中的大多数人都会本能地按照这套约定俗成的剧本接受基本的教育,并规划各自的人生。

在现金流象限里,E(雇佣者)是最稳定的,S(自由职业者)虽然不如E稳定,但却是相对B(企业主)和I(投资人)象限里风险更少的。可以说,左侧的人生选项更具有确定性。

所以当我们但凡有点选择,就更会偏向教育体系里推崇的标准的、职业化的、有明确上升通道的职业,也就是所谓的主流选择。

前几年媒体总有些论调,说小镇青年没有选择,只能去大城市拼出一条血路。去大城市固然能寻找到更多可能性。但问题来了,能去大城市的人不乏学习天才们,他们接受的教育熏陶更像是一条追求确定性的成长路径。所以,横亘在他们面前有一个实践难题:到底是确定性重要,还是可能性重要?

现在很多新的概念出来,很多年轻人都说要寻找旷野,好像人人都应该去追求更多的可能性。但其实,有些人的生命里不能没有确定性。

所以,到底哪个重要呢?

事实上,如何活着这件事,不要预设标准答案,不要让某个答案显得更正确。对于一些人来说,活着本身就不容易,活着本身就意味着莫大的胜利。但要做到这一点,真的挺难的,就连我写这篇文章,都多少带点自己的预设和观点。

我们不少人的思维里,最缺的是多样化。仿佛认为有了标准答案,其他答案就是错误的。事实上,哪怕有了标准答案,其他答案也不见得不正确。著名创意广告人、《乘风破浪的姐姐》音乐选手、资深斜杠青年刘恋就曾说:“人生到处都是正确的答案。”

回到当景区NPC这件事,我认为最好把工作当作是一种体验。只有当成像旅游一样的体验,我们才能相对容易平视每一份工作对我们的意义。

我们以前老说,工作不分贵贱,但那种潜在的鄙视链意识很难消除,因为人的认知有限。除非被高频率、多样化毒打一遍,或许能从更深层次明白,哦,原来工作真的不分贵贱(谁还不是牛马呢)。

相反,如果将工作等同于自己的身份感,一是容易被PUA,二是彻底放弃思考来这世界来干嘛的。但如果只当是一种体验,比如是找到自己擅长赛道的一种摸索试验,比如是和各种各样的人相处的体验等等,那么不管你接下来得出啥结论,都是这种体验的价值。

所以,当非主流选项越来越多,最大的价值是给后来者看到更多人生的一面。人生不是只能当精英、光宗耀祖才有意义。

人生的可贵之处是当你意识到自己拿了一个什么角色后,你知道自己可以做选择,可以自己决定下半场的路怎么走,而这条路,无关教育告诉你的,要出人头地。

非主流选项未尝不是一条路

最近《乡下人的悲歌》随着万斯的走红,也被更多的人拿出来讨论。当美国白人蓝领群体和精英群体的矛盾越激进,我们其实从中窥见一二趋势,那就是过去那种单一的价值评判体系开始崩塌。这对于全世界来说都会带来一种阵痛,但放之于人类历史发展,可能是可喜的——因为主流与"乡下人"之间若能互相倾听、重新融合,这对整个社会来说,何尝不是进步。

所以,当看到越来越多有意思的工作角色冒出社交媒体,被看见、被讨论,是个好苗头,证明这个社会的价值评判体系更多。

很多时候我们觉得没得选,是因为没想过有些选项可以选。

那种感觉像什么呢?就像做题,ABCD,排除法排了AB,在C和D纠结,结果回头发现,参考答案居然是AB,然后大家一讨论,发现这道题都有问题。

其次,当我们想选,却又卡在了不敢尝试非主流选项、被身边人影响等等问题上。

这些年,我发现多数人在勇敢尝试这一课题上迈不开步子。在疯狂做题的考学时代,我们被集中训练的能力就是别犯错。但这放在职业社会里,别犯错,或者说只能在一定年龄内犯错,这些思维通通都是禁锢。因为如果老想着不犯错,你可能永远都探究不到,自己的界限在哪。

人做事了就会有结果,有很丰富体验的人可以做通才,有深耕领域的人可以做专才。所以,真的没有做啥是错的。做啥都可以,关键是你能不能画好每一段旅程的句号。

人的一生做错啥都不可悲,但用一生时间没把自己看透,不知道自己喜欢啥、愿意为什么拼命,不知道自己不喜欢啥,要对什么人避之不及等等,多少有点遗憾。

所以不是年轻时要多尝试,而是任何时候都应该都多尝试、多体验。

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。